От «рационализма» к «органической архитектуре»

Статья «От “рационализма” к “органической архитектуре”». Авторы: Раиса Александровна Кацнельсон, кандидат архитектуры; Мстислав Вениаминович Фёдоров, кандидат архитектуры. Публикуется по изданию: Журнал «Архитектура СССР», 1958 г. — № 11. — С. 49—56.

В архитектурной науке стран Западной Европы и Америки значительное место занимают вопросы теории. Не только специалисты и историки, но и виднейшие архитекторы, известные по многочисленным постройкам, уделяют большое внимание теоретическим проблемам, выдвинутым жизнью перед современной архитектурой, посвящая им специальные труды. Для обсуждения и разработки теоретических вопросов создаются национальные и международные архитектурные союзы и объединения, проводятся конференции, съезды и конгрессы.

В послевоенные годы в советской науке не уделялось достаточного внимания развитию современной практики и теории архитектуры за рубежом. Это в значительной степени объясняется ошибочными односторонне-эстетскими воззрениями на архитектуру, которые получили распространение среди советских архитекторов в этот период.

В настоящее время, когда советская архитектура переживает период творческой перестройки, преодолев некоторые формалистические ошибки своего развития, со стороны советских архитекторов значительно возрос интерес к прогрессивным исканиям и достижениям в области строительства и архитектуры за рубежом. Однако использование зарубежного опыта не может быть подменено механическим перенесением или заимствованием готовых решений и форм. Оно требует глубокого анализа, критической оценки и подлинно творческого подхода к освоению всего передового и положительного в этом опыте.

Знакомство с основными теоретическими взглядами и предпосылками, из которых исходят зарубежные архитекторы в своем творчестве, поможет критическому анализу зарубежной практики. При этом следует учитывать, что эти теоретические воззрения часто вступают в противоречие с возможностями их реализации в условиях капиталистической общественной формации. Отдельные передовые, прогрессивно мыслящие архитекторы на Западе приходят к выводам о необходимости общественных преобразований, резко критикуя с этих позиций капиталистический строй. Однако, отражая эти идеи в своем творчестве, они в большинстве случаев либо терпят неудачу, либо становятся на путь социал-реформистских и мелкобуржуазных утопий, приукрашивая и маскируя социальные стороны действительности.

Данная статья не может, конечно, претендовать на исчерпывающее изложение фактов в свете поставленных вопросов. Её цель — ознакомить наших советских архитекторов с отдельными, наиболее характерными явлениями в области теории архитектуры XX века в том виде, как они отразились в творчестве и теоретических высказываниях известных зарубежных архитекторов.

***

После того как во второй половине XIX века развитие архитектуры пошло по пути поисков решения новых задач, поставленных быстрым ростом промышленности, совершенствованием техники и возрастающими потребностями капиталистического производства, обострилась борьба на теоретическом фронте. Передовые архитекторы Европы и Америки решительно выступили против эклектического использования архитектурных форм прошлого и выдвинули проблему освоения и применения новых строительных материалов и новой техники.

Новые взгляды и теоретические концепции формировались в жестокой борьбе против односторонне эстетских искусствоведческих теорий. К началу XX века в Европе движение «К новой архитектуре» приняло значительные размеры; после первой мировой войны эти новые течения объединились в довольно мощное направление, получившее у нас в широком употреблении несколько неточное наименование «конструктивизм».

Зарубежные авторы, характеризуя это направление в архитектуре, употребляют несколько различных терминов: «современная архитектура», «рационализм», «функционализм», «международный стиль» и др. Термин «рационализм» в последнее время чаще других встречается в литературе. Термин «функционализм» характеризует одно из отдельных течений этого направления. Термин «конструктивизм» зарубежные авторы упоминают главным образом применительно к советской архитектуре 20-х годов, одновременно указывая на его неточность.

С исторической точки зрения движение «К новой архитектуре» знаменовало собой переход к новым инженерным конструкциям и индустриальным методам строительного производства. Поэтому оно характеризуется прежде всего стремлением преодолеть противоречия, возникшие между техникой и архитектурой, привести требования функционального назначения зданий, их экономики и эстетики в соответствие с новой индустриальной базой строительства. Применение новых материалов и конструкций, прежде всего железобетона, широкое использование индустриально-изготовленных стандартных элементов, следование принципам строгой геометрической модульности, диктуемой машинным производством, унификацией и стандартизацией строительных изделий,— всё это было включено архитекторами нового направления в круг решаемых ими творческих задач.

С этой точки зрения новое направление в период его возникновения и быстрого роста являлось прогрессивным и исторически обусловленным течением зарубежной архитектуры. Его идеи развивались рядом крупнейших архитекторов Западной Европы и Америки. Ставя перед собой общие цели, выдающиеся представители «новой архитектуры» первых трех десятилетий XX века шли, однако, разными путями в своих поисках. Одни из них во главе с Ле Корбюзье подчёркивали особую роль конструктивно-технических средств и экономических предпосылок в условиях индустриального строительства, признавая функцию лишь одним из обязательных критериев новой архитектуры. Другие, как, например, И. Ауд, Миз ван дер Роэ, Бруно Таут и т. д., основывали свою теорию в первую очередь на требованиях функционального назначения сооружений, т. е. на строгой организации утилитарных процессов с помощью архитектурно-технических средств. Эти теоретические группировки, хотя и развивались внутри общего нового направления, однако по-разному освещали вопрос о взаимоотношении различных сторон архитектуры. Приведём вначале некоторые положения, более или менее общие для архитекторов, стоявших на позициях примата функции над другими сторонами архитектуры.

«1. Во главе всех требований, предъявляемых к зданию, стоит требование его наивысшей утилитарности.

2. Применяемые материалы и конструкции должны быть полностью подчинены предыдущему тезису.

3. Красота здания определяется непосредственной связью его форм с функцией, естественными свойствами материала и изяществом конструкции». [Bruno Taut. „Die neue Baukunst In Europa und Amerika“. Stuttgart, 1929, стр. 6.]

Эстетические принципы «функционализма» проявляются в известном отождествлении понятий «функциональной пользы» и «красоты». «Что хорошо функционирует, то и хорошо выглядит», — говорит по этому поводу Бруно Таут.

«Если в основу всего кладётся мерило хорошего использования, то самое это использование или бытовая пригодность составляют, собственно, содержание эстетики» [Bruno Taut. „Die neue Baukunst In Europa und Amerika“. Stuttgart, 1929, стр. 7.].

«Новая архитектура, — писал Ауд,— выполнит поставленные перед нею задачи, целиком применяясь к функции, и создаст путем почти безличного технического оформления организм ясной формы и чистых соотношений» [Ueber die zukünftige Baukunst und ihre architektonischen Möglichkeiten, Из книги I.I.P. Oud „Holländische Archltekture“ , стр. 20.].

Специфику своего творчества функционалисты усматривали прежде всего в рациональной и экономичной организации пространства, в подчинении всех архитектурных задач задачам удобства. Согласно их теории, красота является механическим результатом выражения новой функции. Они не ставили вопроса об ее социальной природе, в чём несомненно выявляется односторонность их взглядов в области эстетики.

На сходных позициях стояла также ведущая немецкая школа Баухауз [«Баухауз» — высшая художественно-промышленная и архитектурная школа — основана в 1919 г. в Веймаре. С 1924 г. «Баухауз» находился в г. Дессау.], возглавлявшаяся до 1928 г. Вальтером Гропиусом, а затем Ганнесом Мейером. Как Баухауз, так и отдельные архитекторы этого направления уделяли максимальное внимание вопросам рациональной планировки городов и поселков, проектированию удобного и дешевого жилья, его типизации, индустриализации и стандартизации и т. п. Все эти вопросы решались не только практически, но и изучались теоретически.

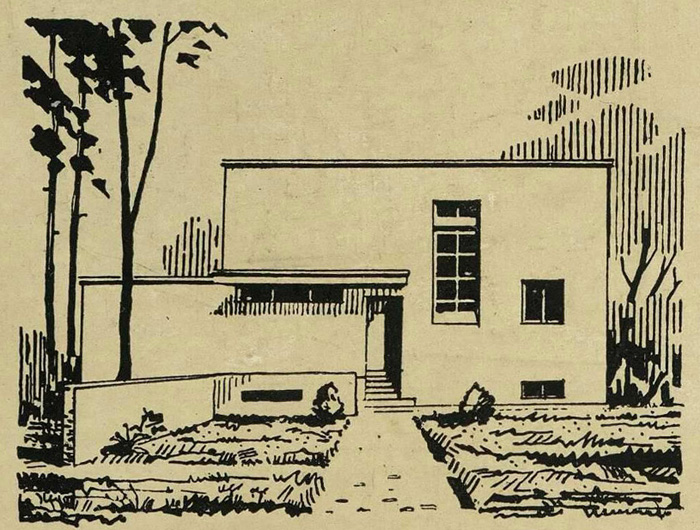

Вальтер Гропиус. Дом в Дессау. 1925—1926 гг.

Вопрос о решающей роли технико-экономических требований в современной архитектуре нашёл своё наиболее яркое и последовательное выражение в ряде теоретических высказываний крупнейшего представителя рационализма — французского архитектора Ле Корбюзье.

Во вступительных тезисах книги «К архитектуре» Ле Корбюзье писал: «Начинается великая эпоха. Индустрия, все затопившая своим потоком, принесла нам новые орудия, приспособленные к этой новой эпохе и созданные новыми веяниями. Закон экономии властно управляет нашими действиями и мыслями. Проблема дома — одна из проблем эпохи. От нее зависит социальное равновесие. Первая обязанность архитектуры в эпоху обновления — произвести переоценку ценностей, переоценку составных элементов дома. Серия основана на анализе и опыте. Крупная индустрия должна заняться домостроительством и выработать элементы дома в серийном порядке. Надо создать «дух серийности» — стремление строить дома сериями, стремление жить в домах-сериях, стремление мыслить дома как серии» [Le Corbusier. Vers une Architecture. Paris, 1923, стр. X (10).].

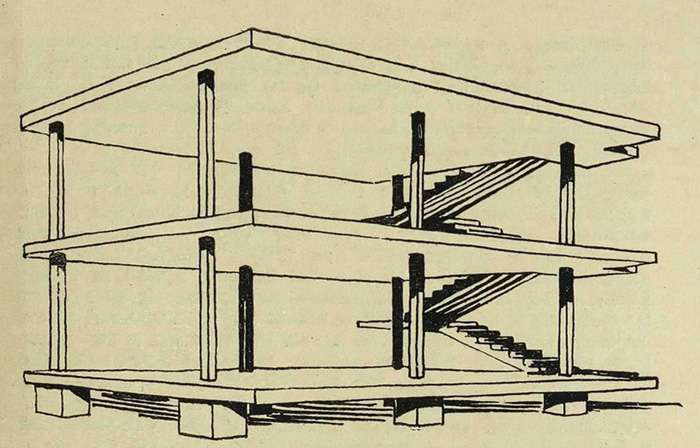

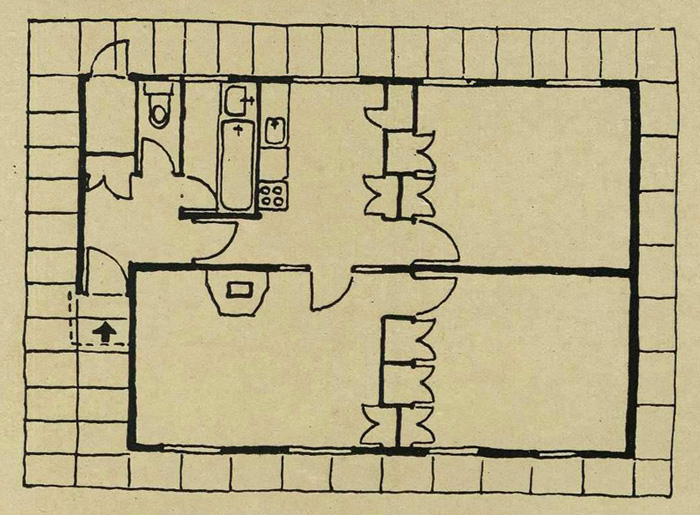

Рис. 1. Ле Корбюзье. Схема каркаса жилого дома для вариантной планировки квартир

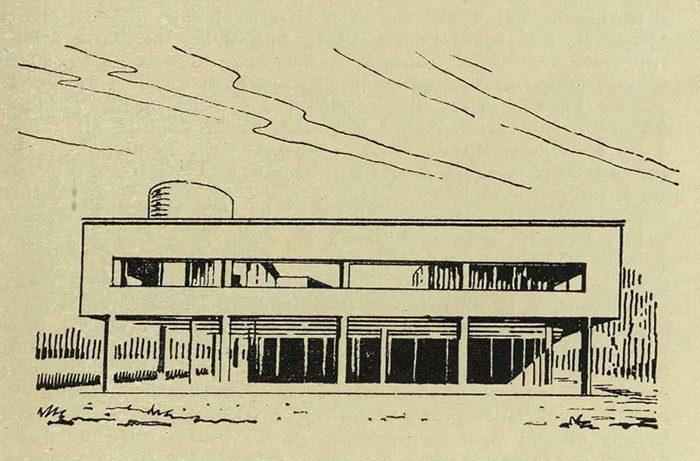

Призыв к индустриализации строительства — это отражение требований эпохи. «Дух серийности» выступает у Ле Корбюзье как стремление к рациональности, эффективному использованию средств и экономичности. Эти идеи в сочетании с требованиями функциональной организации здания Ле Корбюзье выражает в краткой формуле — «дом — это машина для жилья». Ле Корбюзье выдвигает пять тезисов, составляющих, по его мнению, основу современной архитектуры. Это — применение опорной железобетонной системы, образующей несущий каркас современного здания (рис. 1); создание плоских крыш, на которых могут быть размещены сады и газоны; это — возможность свободной планировки помещений, которая создается вследствие отсутствия капитальных стен и применения ширм-перегородок; это, далее, создание произвольно протяженных горизонтальных оконных проёмов, дающих много света и воздуха, возможных благодаря отсутствию несущих стен. Это, наконец, — возможность свободного решения фасада новыми средствами: поднятием первого этажа над уровнем земли путем постановки здания на столбы. Таким образом, Ле Корбюзье пытается определить общие «стилевые» признаки новой архитектуры и всячески их пропагандирует. Столбы, крыша-сад, свободный план, горизонтальное окно, свободный фасад, как считает Ле Корбюзье, дают возможности бесчисленных вариаций в архитектуре. Эти признаки и элементы в период расцвета своего творчества Ле Корбюзье превращает в абстрактные догматические формулы (рис. 2, 3).

Рис 2-3. Ле Корбюзье. Вилла Савойа в Пуасси, вблизи Парижа. 1929—1931 гг.

В своей эстетической концепции Ле Корбюзье исходит прежде всего из технической и конструктивной основы сооружений, в то время как крайние функционалисты считали эти средства безразличными элементами в формировании архитектурного организма. «Техника — носитель нового лиризма»,— провозглашает он.

Поэтому Ле Корбюзье рассматривает геометрию как основу эстетического восприятия.

«Человек работает только на основе геометрии. Главные проблемы современных конструкций будут разрешены на основе геометрии... Я думаю, что никогда ещё до сего времени мы не жили до такой степени в эпоху геометрии... Это средство (железобетон), сделавшееся теперь всеобщим, предоставленное всем, в основании своем имеет, я повторяю это, прямой угол; потому оно и является источником новой эстетики, ибо заключает в себе основной принцип нашего эстетического наслаждения...» [Из книги „Almanach d‘architecture moderne“, Paris, стр. 26—28.].

Однако Ле Корбюзье никогда не забывал повторять, что в центре его теории находится человек. «В сферу своего внимания я ставлю прежде всего человека; я спрашиваю себя, что нужно, чтобы дать ему наиболее приятные впечатления» [Из книги „Almanach d‘architecture moderne“, Paris, стр. 32.]. В 1953 г., объясняя идею планировки Чандигара, он вновь повторяет: «Человек и природа. Игра чисел, игра календарных и солнечных дней, игра солнца, его свет, его тень, его тепло. Эта игра, несомненно, составляла труд всей моей жизни. Мне кажется, что именно она является основой архитектуры и градостроительства» [Le Corbusier. Oewre complete 1946—1952. Zurich, 1953, стр. 10.].

Рис. 4. Ле Корбюзье и Пьер Жаннере. Проект дома Эррасурисе. 1930 г.

Но «человек» с его потребностями у Ле Корбюзье — это не общественный человек, как он рассматривается марксистско-ленинской наукой, а индивидуум, взятый в отрыве от социальных условий и того общества, членом которого он всегда является, — продукт абстрактного теоретизирования. Такой подход к изучению общественных явлений был типичен ещё для представителей мелкобуржуазного утопического социализма конца XVIII — начала XIX веков.

Составляя ли планы реконструкции городов или пытаясь организовать широкое жилищное строительство, Ле Корбюзье неизбежно сталкивается с рядом трудностей, предопределенных общественно-экономической системой. Не понимая объективных экономических законов и социальных противоречий капитализма, он считал, что эти трудности могут быть преодолены, если доказать всем, кому необходимо, правоту и пользу выдвигаемых им идей. Ле Корбюзье утверждал также, что путем строительства жилья и реконструкции городов можно решить ряд социально-экономических проблем, предотвратив возможность исторически неизбежных общественных преобразований. «Архитектура или революция» — так называется заключительная глава его книги «К архитектуре».

Рис. 5. Ле Корбюзье. Дом в Марселе. 1949 г. Общий вид, план этажа, разрез

Однако ни агитация, ни указания на угрозу революционных преобразований не помогают Ле Корбюзье добиться реализации своих замыслов. Там же, где ему удается ввести хотя бы незначительные нововведения, учитывающие жизнь трудового населения, он сталкивается с открытым сопротивлением промышленников и частных предпринимателей.

В этом отношении весьма интересен пример строительства знаменитого дома в Марселе, являющегося своеобразным типом объединённого жилья для рабочих (рис. 5). Против Ле Корбюзье, организовавшего постройку этого дома на кооперативных началах, выступили определённые круги частных предпринимателей и домовладельцев. В итоге Ле Корбюзье был обвинён в «красной пропаганде» и привлечён к суду.

Невозможно было бы в пределах краткой журнальной статьи подвергнуть критическому разбору теоретические взгляды Ле Корбюзье. Творчество его противоречиво и, конечно, во многом не совпадает с его теоретическими положениями и установками, от которых, кстати, он значительно отходит в позднейший период своей деятельности.

Несмотря на разнообразие отправных теоретических позиций в творчестве архитекторов различных группировок «новой архитектуры», в их конкретных постройках наглядно выступают общие черты нивелировки и обезличенности архитектуры. Их произведения утрачивают особенности, связанные с национальным характером культуры, с местными климатическими условиями и т. п.

Это обезличивание национальных черт архитектуры поднималось на щит рядом буржуазных историков и теоретиков. Термин «Международный стиль», применяемый ими к «Новой архитектуре» периода её расцвета, довольно точно выражает эти крайние и односторонние стремления.

Благодаря своим прогрессивным идеям в области современного индустриального строительного производства рационализм получил развитие в Западной Европе и Америке. Вместе с тем бурный его расцвет столь же ясно и определённо выявил его внутренние противоречия, привёл их к взаимному обострению и вызвал ответную реакцию, выражающуюся в многосторонней критике его идей со стороны других теоретических направлений в современной зарубежной архитектуре.

***

К концу второй мировой войны все более и более получало распространение архитектурное направление, именовавшее себя «Движение к органической архитектуре». Сторонники этого направления критиковали позиции рационализма с двух основных сторон.

Во-первых, за наличие одностороннего преобладания технико-конструктивной основы, проявлявшейся в канонизации и схематическом геометризме архитектурных форм.

Во-вторых, с точки зрения художественных вопросов и идеологической оценки рационализма в условиях национального развития, использования местных традиций, творческого освоения наследия и т. д.

Следует отметить, что противопоставляя себя «рационализму», сторонники органической архитектуры одновременно продолжали вести непримиримую борьбу со всякого рода проявлениями академизма и эклектики в архитектуре, отстаивая позиции новой архитектуры.

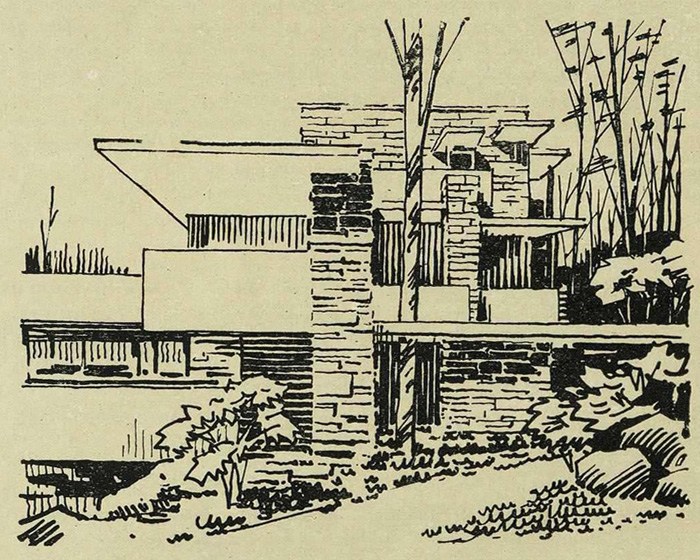

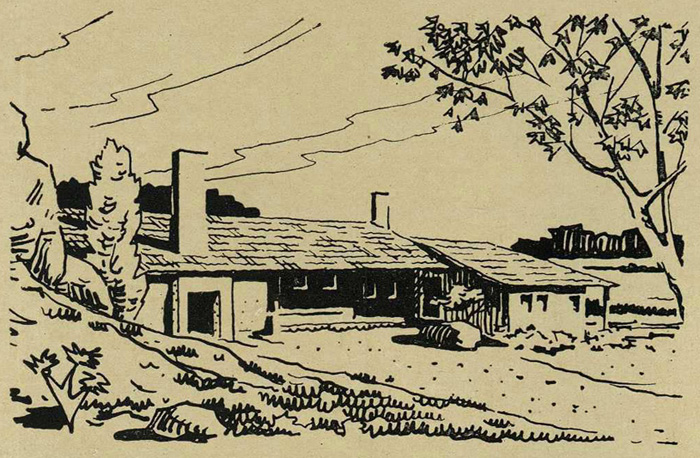

Рис. 6. Франк Ллойд Райт. Дом в Хайланд-парк. 1902 г.

К зачинателям движения «За органическую архитектуру» можно отнести крупнейшего американского архитектора Франка Ллойда Райта, который на рубеже XIX—XX веков один из первых выдвинул термин «органическая» в применении к новой архитектуре, теоретически обосновав его. Выступая против подражательной, эклектической архитектуры конца XIX века, против декоративизма и повторения старых исторических стилей, Райт призывал архитекторов сойти с антииндустриальных позиций, ориентироваться на машинное производство и считаться с индустриальной техникой как с важнейшим фактором современного строительства.

«Конструктивная необходимость старого типа, — писал Райт, — умерла для архитектуры также, как и почти для всей промышленности. Машина взяла на себя бремя конструирования и лишила жизни те формы, которые когда-то назывались архитектурой. Как остов человека, облеченный в плоть, дает нам в пластическом смысле форму человека, так и машина сделала возможными новые формы пластической выразительности. Архитектура в наше время, если только она вообще является искусством, представляет собою пластическую ткань, сотканную для пространства. Природа материала выявляет себя благодаря сверхчеловеческой силе машины. Художник освобожден от прежних балок и подпорок. Пилястра и архитрав сделались теперь бессмысленными, и безвкусная прикладническая архитектура стала во всех смыслах обманом...» [Статья Франк Ллойд Райта «Третье измерение» в книге «Архитектура современного Запада». М. 1932, стр. 90.].

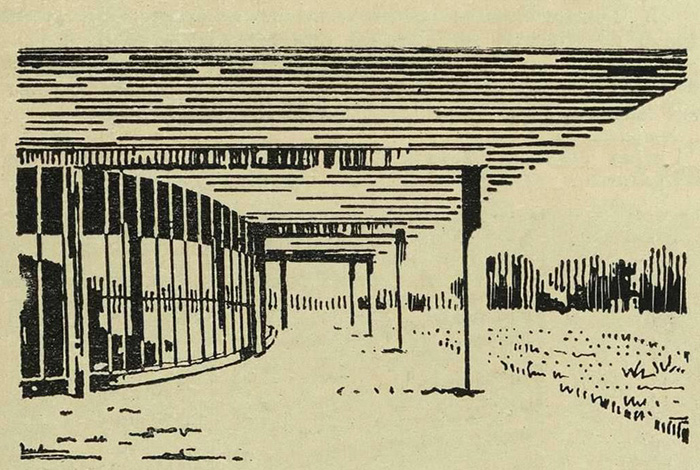

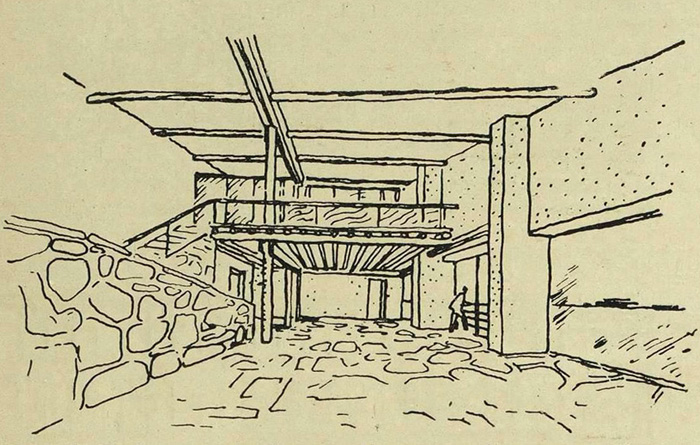

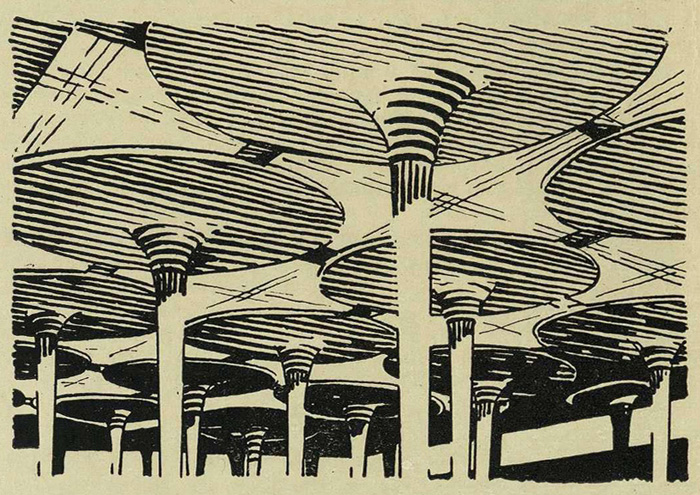

Рис. 7. Франк Ллойд Райт. Вид перекрытия зала административного здания в Висконсине. 1937—1939 гг.

Через все теоретические труды Райта проходит призыв к органической архитектуре, основная идея которой — поиски архитектурных решений, всесторонне отвечающих жизненным процессам, протекающим в здании. Отсюда — максимальная вариантность архитектурных решений, зависимость их от внешних условий и предъявляемых к зданию требований. Главным в архитектуре Райт считает проблему создания внутреннего пространства, связанного с окружением. «Здание развивается изнутри наружу»,— говорит он. Здание должно представлять, по мнению Райта, единый архитектурный организм. Его функция и формы должны составлять неразрывное единство. Это же органичное единство должно получить отражение и в конструкциях здания. Принцип классической стоечно-балочной системы не пригоден для современных конструкций. Он не органичен и поэтому должен быть заменен новыми схемами и возможностями, которые открывает перед строителями применение металла и железобетона (рис. 7).

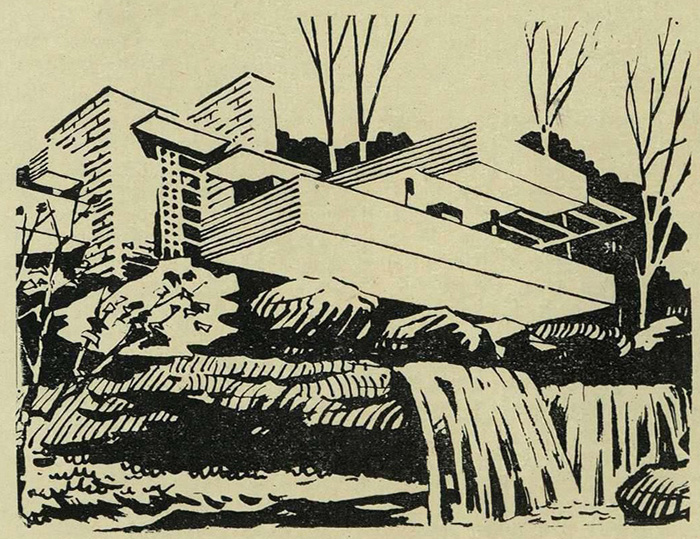

Рис. 8-9. Франк Ллойд Райт. «Дом над водопадом». 1936 г.

Отстаивая максимальное использование новых строительных материалов и новой техники, Райт выступает за широкое применение местных материалов, сочетание железобетонных конструкций с деревом и кирпичом и т. д. (рис. 8, 9). Райт выступает также против канонизации каких-либо внешних признаков новой архитектуры. Он критикует рационализм за его схематизацию и надуманность применяемых геометрических форм, указывая, что соблюдение принципа органичности должно исключить возможность копирования и повторения решений, достигнутых ранее в отличных условиях.

Райт так же, как и Ле Корбюзье, видит препятствия, ограничивающие развитие архитектуры капиталистических стран. Но в отличие от Ле Корбюзье он считает, что для создания «органической архитектуры» необходимо прежде создать «органическое общество»: общество без частной собственности на землю, без погони за прибылью, без биржевых спекуляций. Он призывает, однако, идти к такому обществу путем переустройства системы образования, путем идеологического перевоспитания людей. В этом проявляется утопичность его идей. Для Райта не существует классов и классовой борьбы. Объединение людей в общество происходит, по мнению Райта, из чисто инстинктивных врожденных биологических предпосылок. Биологизм органической теории Райта здесь соприкасается с различными течениями «органических» буржуазных философских теорий, реакционных и ненаучных по своей сущности.

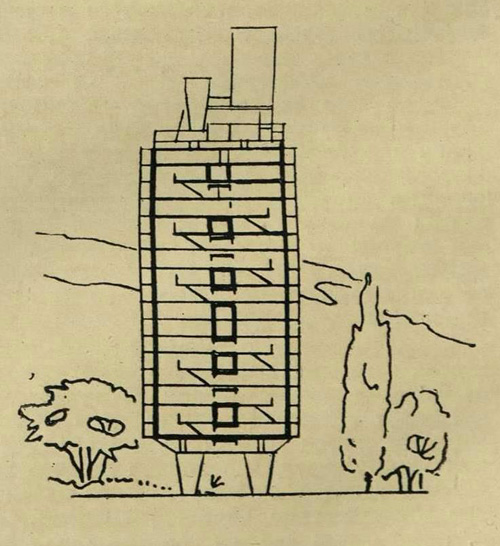

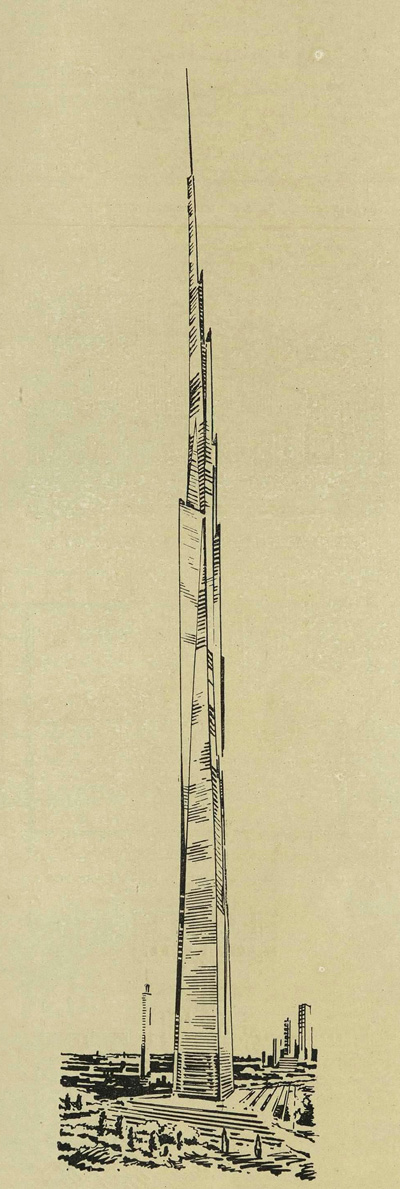

Рис. 10. Франк Ллойд Райт. Проект небоскрёба в 528 этажей. Перспектива

Чрезвычайно деятельный и многогранный в своём творчестве, Райт создал множество разнообразных сооружений — от маленьких одноэтажных коттеджей до небоскрёбов. Одной из его последних работ является проект конторского здания высотой в 1,6 км. Остов этого сооружения представляет собой центральный жёсткий стержень, заделанный в скальный грунт, с отходящими от него консольными перекрытиями этажей. Конструкция здания, говорит Райт, развивается от центра к периферии, а не наоборот, как в обычных конструкциях (рис. 10). Райт сравнивает такую конструктивную схему с деревом: горизонтальные плиты перекрытий — «ветви» — составляют единое целое с вертикальным стержнем — «стволом» и фундаментом — «корнем».

Подобные проекты создаются Райтом, конечно, не из желания обеспечить максимальные удобства человеческой жизни. Здесь наиболее наглядно проявляются стремления к оригинальности н преднамеренному «обыгрыванию» достижений современной техники, рассчитанному на определенный эффект. Поэтому между программно-теоретическими высказываниями Райта, этого «последнего романтика», как его называют некоторые зарубежные авторы, и результатами его творчества имеется значительный разрыв. Так, к примеру, отрицая правила внешнего эстетизма и призывая к органической взаимосвязи архитектурных форм, Райт строит знаменитый «Дом Водопад» (рис. 8, 9) и ряд других сооружений, где на первое место наглядно выступает ряд формально-эстетических моментов. В связи с этим различие теоретических позиций Райта и Ле Корбюзье, всемерно ими обоими подчеркиваемое, часто нивелируется при сравнении их конкретных подходов к решению практических задач.

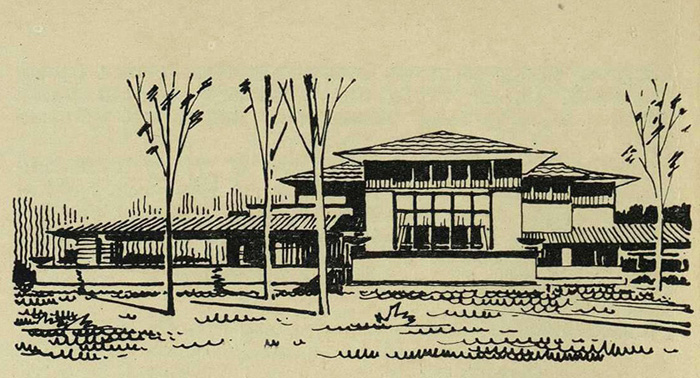

Рис. 11. Гуннар Асплунд. Дом вблизи Стокгольма. 1937 г.

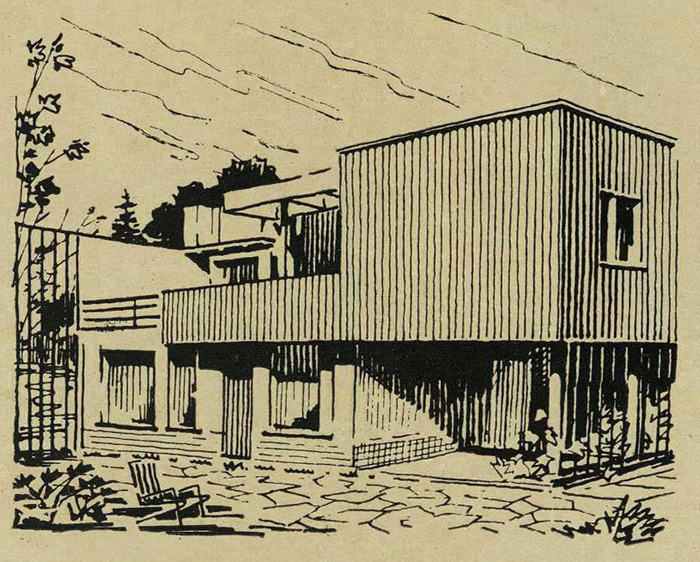

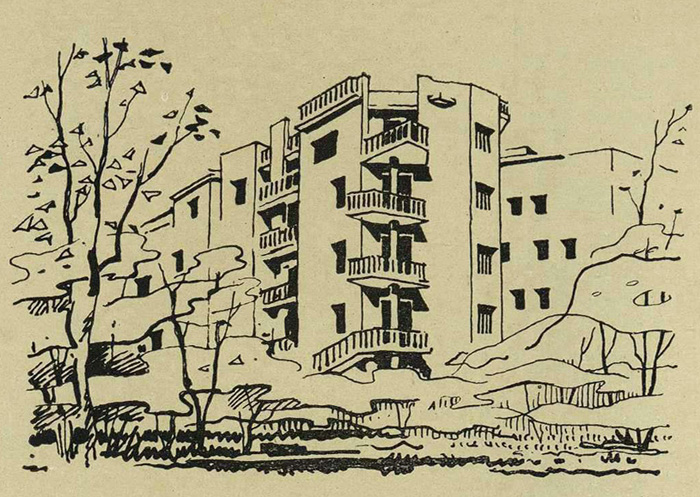

Полемика о сущности новой архитектуры стала особенно острой после второй мировой войны. В этот период она охватила значительное число стран Западной Европы. Теория «органической архитектуры» привлекала к себе всё больше последователей, особенно из числа младшего поколения архитекторов. В то же время она, сохраняя некоторые общие принципы, получила в различных странах свои индивидуальные особенности (рис. 11, 12).

Рис. 12. Альвар Аальто. Дом в Хельсинки. 1937 г.

В 1948 г. на страницах журнала «Архитектурное обозрение» выступил шведский критик Эрик Де Маре с характеристикой нового направления в шведской архитектуре, получившего название «Новый эмпиризм». Характеризуя особенности этого направления, он указывал, что шведские архитекторы выдвинули принципы функционализма в сочетании с тенденцией эстетической гуманизации архитектуры, делая попытки ввести в архитектуру новую науку — психологию.

«Каковы характеристики, — спрашивал он, — этого так называемого «Нового эмпиризма»? В целом речь идёт о реакции против слишком непреклонных формалистических позиций. Побеждён энтузиазм к конструктивным экспериментам, проявляется возврат к общему здравому смыслу. Здания предназначены для того, чтобы служить человеческому обществу больше, чем холодной логике теории. Зачем, спрашивают себя шведские архитекторы, проектировать окна более широкие, чем необходимо? Не только ли для того, чтобы показать, что мы можем создать стену, заполненную стеклом? Зачем необходимы плоские крыши, если каждую весну подтверждается их инфильтрация водой? Зачем отказываться от традиционных местных материалов, если они хорошо отвечают своей функции, имеют выразительную фактуру и приятный цвет? Зачем запрещать фантазию и отбрасывать те положения, к которым мы интенсивно стремимся?» ["The Architectural Review". Январь, 1948, стр. 9—12.].

В 1947 г. американский теоретик архитектуры Левис Мумфорд опубликовал статью о принципах современной архитектуры, которая вызвала в Америке горячие споры. Мумфорд указывал, что формула Ле Корбюзье от 1930 г. — современный дом есть машина для жилья — сделалась анахронизмом. Современный акцент лежит на жизни, а не на машине. «Ригористы ставили механическую функцию сооружения над его человеческими функциями, пренебрегали эмоциями, чувствами и интересами человека, который его занимает. Вместо того, чтобы рассматривать инженерию, как основу формы, они превратили её в самоцель» [Цитируется по книге: Damaz. Art in european architecture. New York, 1956. стр. 36.].

Мумфорд, так же как и Эрик де Маре, выступает за необходимость учитывать при строительстве местные особенности и условия: обычаи, материалы, климат и т. д. «Международному стилю» он противопоставляет стиль «региональный», считая его более прогрессивным. «Изменение направления, — пишет Мумфорд, — которое отмечается сейчас как в Европе, так и в Америке, обозначает только то, что современная архитектура преодолела свой период юношества с его категорическим догматизмом».

По вопросам, изложенным в статье Мумфорда, в Музее современного искусства в Нью-Йорке в феврале 1948 г. состоялась оживленная дискуссия. В ней участвовал ряд ведущих архитекторов и теоретиков, среди которых были Вальтер Гропиус, Эро Сааринен, Марсель Брейер, Генри Хичкок, Талбот Хамлин, Альфред Баар — директор музея — и многие др. Одни из них, как, например, Гропиус и Барр, отстаивали позиции «Международного стиля», доказывая, что нет принципиального различия между ним и новыми направлениями. Ле Корбюзье, как указывал Барр, уже в 1932 г. проектом дома в Эррасурисе в Южной Америке (рис. 4) предвосхитил характеристики нового стиля, применяя местные строительные материалы. Другие участники дискуссии, поддерживая Мумфорда, считали, что современная архитектура встала на путь создания нового стиля. Однако как бы ни расходились мнения, большинство участников признало, что проблема выразительности в современной архитектуре ещё не получила своего полноценного решения.

Споры по проблемам новой архитектуры не закончились и на этом. В печати появлялись всё новые и новые характеристики и оценки органической архитектуры. Так, Зигфрид Гидион выступил с критикой позиций «Нового эмпиризма», назвав их «псевдоидиллической концепцией», возвратом к прежнему декоративному искусству и т. п. Свои выводы он основывал на имевших здесь место отступлениях от традиций «Международного стиля», выражавшихся в недооценке роли современного машинного производства и подчеркивании моментов субъективно-психологического порядка.

Осенью того же 1948 г. американский журнал «Форум» поставил в развитие идей органической архитектуры ряд новых проблем, касавшихся вопросов формообразования и пространства в архитектуре. «Мы можем сегодня создавать наши объёмы в пластических материалах... Круглая форма вполне экономична, она часто встречается в органической жизни, но это именно та форма, которую человек не мог интенсивно использовать до появления машин и новых материалов — продуктов современной химии. Можно ожидать, что будущее научное развитие освободит конструкцию от прямых углов. Можно предсказать свободу от жёстких форм, основанных на квадрате...».

Вторым был поставлен вопрос о роли внутреннего пространства в новой архитектуре. Ему был посвящён специальный раздел. «Архитектура должна согласовывать свои изыскания с человеческими нуждами...», — указывалось в этом разделе. «Она есть, по существу, наука не объёма (инженерия больше занимается им), но пространства... Человеческие критерии, необходимые для понимания пространства, можно подразделить на три категории: функциональные, чувственные и психологические...» Подобные указания на чувственные и психологические критерии весьма характерны для различных направлений «органической архитектуры», в частности для «Нового эмпиризма».

Движение к органической архитектуре получило широкое распространение в Италии. Наиболее подробную характеристику этого движения мы находим в книге итальянского архитектора и исследователя Бруно Дзеви [Bruno Zevi, Storia dell' architettura moderna. Elnandi, 1955. Книга Дзеви «История современной архитектуры» бесспорно представляет большой научный интерес. Однако ряд положений и характеристик Дзеви, в частности его оценка и периодизация советской архитектуры, являются тенденциозными и вызывают серьёзные возражения. (Прим. ред.)]. Характеризуя проблемы, поставленные итальянскими сторонниками «движения к органической архитектуре», Бруно Дзеви прежде всего отвергает возможность рассматривать его как естественное развитие рационализма, считая необходимым сосредоточить свое внимание на отличительных особенностях органической архитектуры, определяющих её сущность.

Он указывает, что органическая архитектура всегда функциональна; наряду с учетом новой техники в её основе лежит уважение к психологии обитателей. Органическую архитектуру он рассматривает как архитектуру пространства, отмечая, что существо органического движения конкретизируется во всестороннем выявлении роли внутренней среды, в которой развивается человеческая жизнь.

«Пространство всегда составляло сущность архитектуры всех времён, — пишет Дзеви, — как в сооружениях, так и в городах. Если новое направление в архитектуре настаивало на внутреннем пространстве, то это не потому, что оно его выдумало: оно уделяло этому наибольшее внимание, так же как кубизм уделял наибольшее внимание объёму и плоскости».

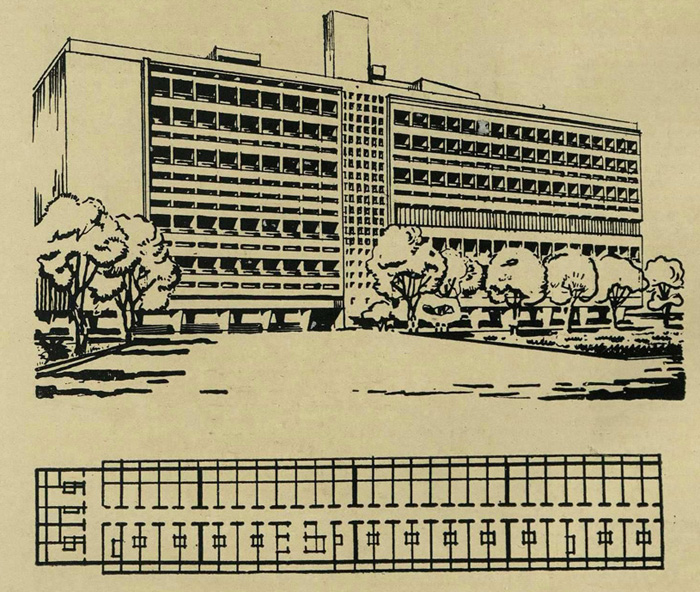

Рис. 15. Альвар Аальто. Здание технологического института в Кембридже (США). 1941—1943 гг.

Далее он говорит, что органическая архитектура отказывается от прямоугольных и квадратных коробок рационализма и предлагает, в зависимости от назначения сооружений, применять криволинейные формы (рис. 15). Одновременно он выступает против примитивной обнаженности архитектурных форм и предлагает широкое применение цвета и естественных материалов.

Дзеви, однако, предупреждает об опасности догматизирования криволинейных форм, которые он называет формами «органическими». «Если криволинейные формы употреблять как конечные в самих себе, как случайный продукт моды, они не приведут ни к чему иному, как только к моде, что уже бывало неоднократно в архитектуре различных эпох»,— говорит он.

Предостерегая архитекторов от возможности натуралистических ошибок, он указывает, что в «факте постоянного повторения того, что художник должен вдохновляться у природы, крылась опасность неправильного толкования и предположения, что художник должен подражать природе».

Также Дзеви возражает против различного рода «биологических» ошибок, которые заключаются в сравнениях архитектурных форм с формами человеческого тела, живой природы и т. д. Он считает, что органическая архитектура в ее современном понятии не имеет ничего общего с этими внешними ассоциациями, так как она ищет во внутреннем пространстве материальное, психическое и духовное счастье человека.

Не ограничиваясь, однако, одними лишь сопоставлениями теоретических высказываний, Дзеви обращается к примерам, взятым из жизни и архитектурной практики.

В качестве одного из подобных примеров Дзеви ссылается на исторически сложившиеся принципы постройки сельского жилого дома. Он отмечает, что здесь возможны два различных подхода к решению задачи. Первый — это когда крестьянин строит себе дом более обширный, чем ему надо сейчас, с расчётом на будущий рост семьи. Дом имеет строгую планировку, и его «эластичность» лимитирована программой, предопределена точным «геометрическим чертежом. Второй подход, по его мнению, проявляется тогда, когда крестьянин строит лишь необходимые ему помещения, добавляя к ним со временем другие, потребность в которых он начинает испытывать.

«Первое есть положение преднамеренного подхода, измышлённого теоретически, неорганического, классического, если можно так выразиться. Второй подход больше соответствует эволюции, росту жизни, другими словами, положение органическое. В первом случае объёмные формы следуют предвзятой стереометрии, во втором — они следуют внутреннему пространству».

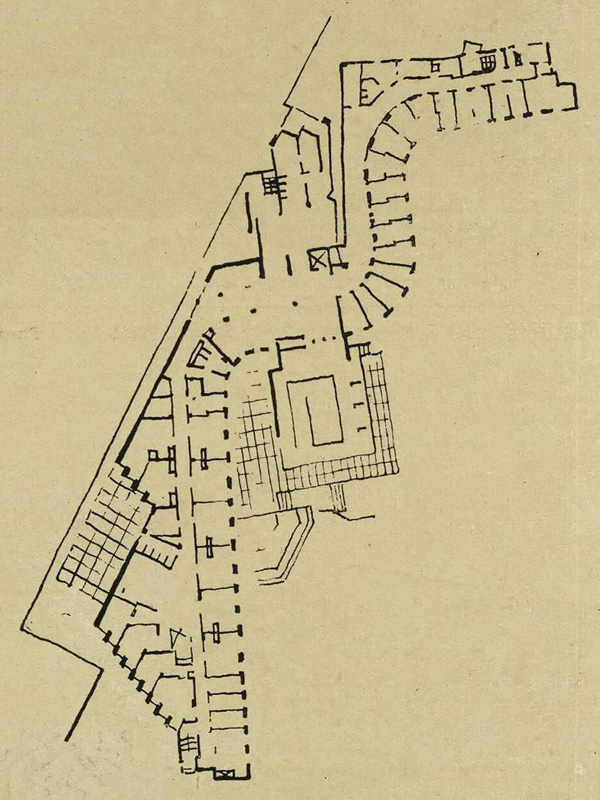

Рис. 13. План жилого дома для ветеранов войны. 1944 г.

Развивая идеи максимальной гибкости и вариантности архитектурных решений, Дзеви предлагает не стандартизацию домов, а применение унифицированных частей или деталей зданий.

«В 1944 г. в Англии правительство представило на обсуждение публики индустриальный дом для ветеранов войны (рис. 13). Это был параллелепипед, разделенный на четыре комнаты, равнодушно, безобразно стандартизированный, который вызвал протест во всех слоях общественного мнения. В Швеции и в Америке различные варианты индустриальных домов, напротив, дали ключ к решению. Здесь заранее изготовлялись общая основа, службы, иногда также спальни, иногда все составные части, но различно. Отдельные части затем монтировались вместе, согласно разнообразным потребностям жителей, в них была предусмотрена возможность расширять и изменять отдельные помещения, добавлять и убавлять другие, в них были соединены вместе принципы гибкости и органического роста».

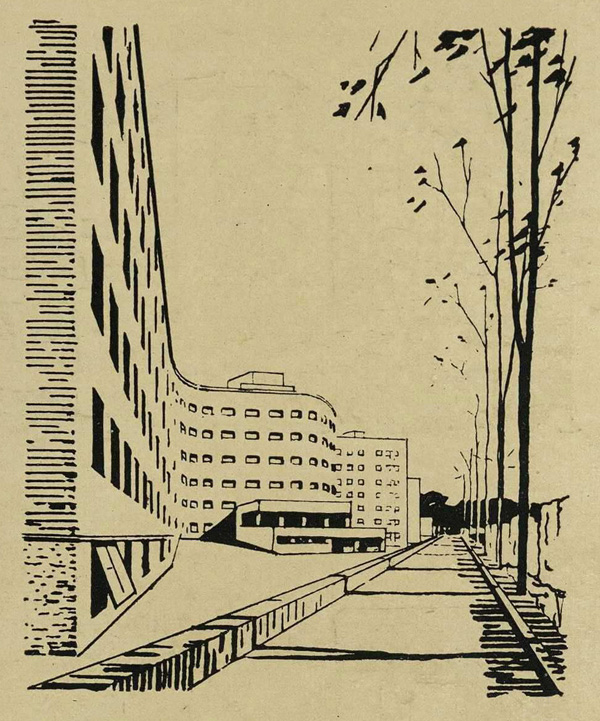

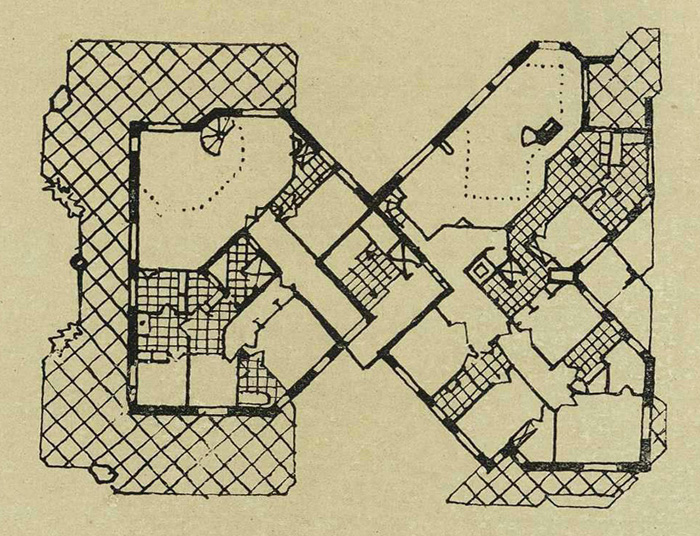

Рис. 14. Джузеппе Самона. Травматический госпиталь в Риме. 1948 г.

В качестве примера удачного решения сооружения с точки зрения архитекторов — последователей органического направления Дзеви приводит травматологический госпиталь в Риме, запроектированный в 1947 г. архитектором Джузеппе Самона, в котором сложная задача создания наилучших условий в комнатах пребывания больных с точки зрения освещения, ориентации, удобства и т. д. разрешена зигзагообразной расстановкой палат (рис. 14).

Рис. 17. Сильвио Радикончини и Бруно Дзеви. Жилой дом в Риме. 1950—1952 гг.

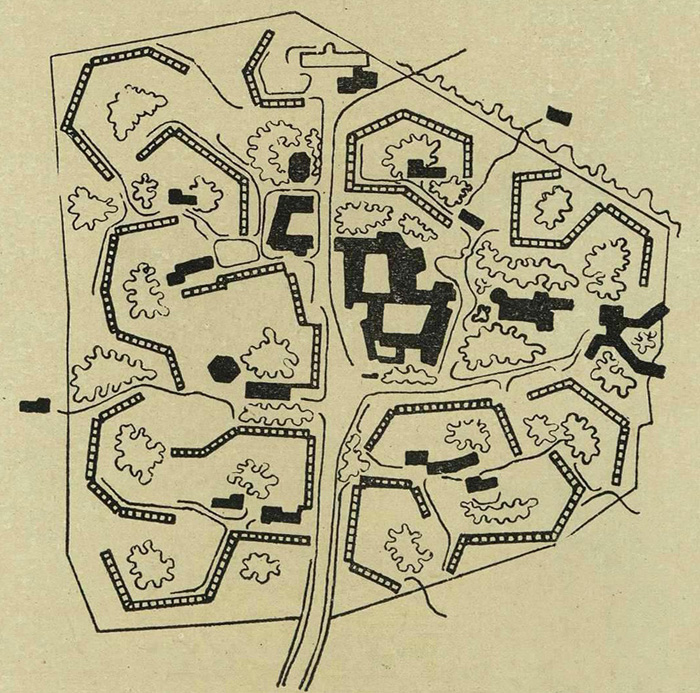

Проявление органического направления в градостроительстве он иллюстрирует на примере застройки жилого комплекса в Турине (рис. 18), где здания поставлены с таким расчётом, чтобы одно пространство «перетекало» в другое, создавая разнообразие перспективных видов.

Рис. 18. Пример планировки одного из районов в Турине. 1951 г.

В качестве примера, в котором Дзеви пытался выразить изложенные им принципы, можно привести выстроенный им жилой дом (рис. 17).

***

Что же собой представляет «теория органической архитектуры» и на какие реальные предпосылки она опирается? В чём её отличие от рационализма?

Рационализм пробивал себе дорогу среди эклектических и стилизаторских направлений, продолжавших существовать за рубежом в течение длительного времени.

Удобство, экономичность, функциональная оправданность, рациональность затрат и эксплуатации зданий — вот основные прогрессивные черты «новой архитектуры».

Уже с первых шагов этого нового направления оно встречает препятствия для осуществления своих идей, все яснее начинают вырисовываться его отрицательные стороны, связанные с капиталистическим городом и условиями жизни в нём.

Так, например, проведение типизации и стандартизации зданий и строительных элементов, пропагандируемое в ряде теоретических исследований, оказывается возможным лишь в сферах действия отдельных фирм или монопольных объединений — и только тогда, когда они приносят определенный процент прибыли.

Поэтому типовое проектирование, которое широко осуществляется в общегосударственных масштабах странами социализма, в условиях частнособственнической конкуренции и погони за прибылью не имеет объективных предпосылок для своего развития. Точно так же теоретические замыслы в области решения градостроительных и планировочных задач обычно оказываются реально неосуществимыми при наличии частной собственности на землю.

Противоречия капиталистической общественной системы находят свое отражение в развитии зарубежной архитектуры, в творческих поисках архитекторов, в борьбе различных направлений и теоретических взглядов.

Бруно Дзеви отвергает возможность рассматривать движение «к органической архитектуре» как естественное развитие рационализма, пытаясь указать отличительные особенности, определяющие его сущность. Тем не менее именно как реакцию на те отрицательные стороны теории рационализма, которые выявились в практике, и следует рассматривать теорию «органической архитектуры».

В противоположность рационализму в органической архитектуре намечаются попытки трактовать функциональное назначение архитектуры не только по «техническим» признакам создания утилитарных удобств, но и в свете организации человеческой жизни и решения вопросов психологического восприятия. Хотя сторонники всех теоретических направлений западной архитектуры и говорят о том, что архитектура служит человеку, однако человек выступает у них большей частью как отдельный индивидуум. Его потребности рассматриваются прежде всего как чисто биологические или психологические, а не как потребности общественного человека.

Различные ответвления в рамках общего течения «органической архитектуры», например «Новый эмпиризм», довольно наглядно демонстрируют отказ от некоторых характерных традиций «международного стиля»: строгих геометрических схем, внешнепоказного выявления технического совершенства, стилевых канонов и т. д.

Прогрессивные поиски архитекторов Италии, Швеции, Финляндии и других стран направлены в сторону обеспечения удобств жизни, улучшения эксплуатации зданий, использования местных традиций, национальной культуры и, главное, приближения архитектурных решений к реальным требованиям жизни, учету национальных особенностей и возможностей местной производственной базы. Течения «органической архитектуры» в некоторых странах выступают как реакция против идеологических основ «международного стиля», как отражение борьбы народов за национальную независимость.

Вместе с этим проявляются стремления к чрезмерной индивидуальности архитектурных решений, что приводит к возникновению ряда противоречий при учете проблем типизации и индустриализации строительства, не говоря уже о формалистических тенденциях, имеющих место в практике.

Наряду с достаточно ярко выраженными различиями теоретических установок «рационализма» и «органической архитектуры», между ними существует то общее, что оба эти течения пытаются направить практику и разрешить ее творческие проблемы в пределах одной и той же и общественно-экономической формации.

Утопические тенденции в решении социальных проблем архитектуры, обход влияния классовых противоречий на её развитие и т. п. не являются случайными. В этих вопросах зарубежная теория архитектуры непосредственно опирается на некоторые общетеоретические концепции современной буржуазной философии, отрицающей наличие антагонистических классовых противоречий в капиталистическом обществе.

Зарубежная теория архитектуры не вскрывает также в полной мере большое идеологическое и художественное значение архитектуры, иногда вообще исключая его из поля зрения современных архитекторов. В отдельных случаях, напротив, в поисках оригинальности, впечатлительности и выразительности архитектурных форм, зарубежные архитекторы идут по пути формалистических исканий. Эти недостатки, свойственные не только архитектуре, но и всему искусству современного Запада, остаются столь же ясно выраженными в новых постройках органической архитектуры, как и во многих образцах «международного стиля». Изменяется только характер проявления формалистических ошибок.

Нигилистическое отношение к зарубежной архитектурной практике и теории архитектуры, имевшее место у нас в недалёком прошлом, естественно, было осуждено как неправильное. С другой стороны, теперь стали встречаться факты, свидетельствующие о некритическом использовании отдельных приёмов западной архитектуры в области функциональной организации зданий, конструктивно-технических решений, или же прямого заимствования архитектурных форм. Такой поверхностный подход не может принести ничего, кроме вреда и возрождения эклектических тенденций. Только при критическом изучении и правильной оценке опыта западной архитектуры из него можно извлечь необходимую пользу для нашей архитектурной практики.

Добавить комментарий