Предметный мир в научной фантастике

Статья «Предметный мир в научной фантастике». Автор: Юлий Сергеевич Смелков. Комментарий: Аркадий Натанович Стругацкий. Публикуется по изданию: Журнал «Декоративное искусство СССР», 1977 г. — № 4. — С. 18—20.

«... вареник выплеснул из миски, шлёпнул в сметану, перевернулся на другую сторону, подскочил вверх и как раз попал ему в рот. Пацюк съел и снова разинул рот, и вареник таким же порядком отправился снова. На себя только принимал он труд жевать и проглатывать».

Гоголь. «Ночь перед рождеством»

Пытаясь представить себе, как мы будем жить через двести-триста лет, мы обращаемся к фантастике. Правда, прогноз — не единственная и, может быть, даже не главная её задача, чаще фантасты забегают вперед, чтобы оглянуться назад, будущее становится средством отстранения настоящего, точкой зрения на сегодняшний день. Поэтому весьма часто будущее описывается лишь постольку, поскольку необходима элементарная художественная убедительность — чтобы мы верили, что действие происходит где-нибудь в двадцать пятом, а не в нашем XX веке. Достигается это простыми средствами — побольше машин, роботов и дело сделано.

Однако в последние два десятилетия фантастика весьма стремительно эволюционировала по направлению к «обычной», «настоящей» литературе. И ей понадобился весь арсенал литературных художественных средств, в том числе и описания быта, материальной среды, в которой обитают люди будущего. Описывать всё это оказалось намного труднее, чем придумывать всевозможные необыкновенные теории и сногсшибательные сюжеты. В романе «Понедельник начинается в субботу» братья Стругацкие посылают одного из персонажей в такое будущее, каким его описывают фантасты. Он видит там людей: «В большинстве своём, правда, эти люди были какие-то нереальные, гораздо менее реальные, чем могучие, сложные, почти бесшумные механизмы. Так что, когда такой механизм случайно наезжал на человека, столкновения не происходило». Именно так — люди и машины до поры до времени в фантастике не сталкивались, поскольку она занималась научными или социальными прогнозами, касающимися человечества вообще, — его представители были в фантастических книгах предельно схематизированными. Потом положение изменилось.

В. Аунре, О. и Э. Мелиорански. Подвесные сидения. Выставка «Пространство и форма-ІІІ». 1976 г.

«Пиркс ударил ладонью по спинке — поднялась пыль, в носу засвербило... Пенопластовая прокладка поручней истлела от старости. Вычислители — таких Пиркс ещё не видывал. Их создатель, наверно, души не чаял в кафедральных органах...

...Пиркс вернулся наверх, задраил герметические двери и поднялся лифтом на четвертую палубу, в навигаторскую кабину. Широкая и низкая, с почерневшими дубовыми панелями и балочным потолком, она напоминала корабельную каюту. Здесь были судовые иллюминаторы в медных кольцевых рамах. Сквозь стёкла проникал дневной свет. Такая уж была мода лет сорок назад — даже пластиковые покрытия стен имитировали деревянные панели... Привинченное к дубовой плите светилось табло радиографа. Таких теперь уже не делают: смешные, отлитые из латуни украшения, окружали диск...» Это описание космического корабля из рассказа Станислава Лема «Терминус». Действие происходит в будущем, космические полеты стали обычным делом, и человек устраивается в космосе так, как ему привычно на Земле.

В этом описании отчетливо различимы полемические ноты, ибо сегодня прилагательное «космический» мы чаще всего употребляем для определения чего-то небывалого — необычных форм, цветовых сочетаний, фактур и материалов. «Космические» мотивы у современных художников и дизайнеров рождаются стремлением как можно дальше отойти, оттолкнуться от действительности, от реального, материального мира, окружающего нас. У Лема же в цикле рассказов о космонавте Пирксе (один из лучших циклов мировой фантастики) — наоборот, я бы сказал, принципиально наоборот: человек, обживший космос, бреется электробритвой, да ещё такой, которая никак не может достать три волоска около уха, и от души радуется, увидев в диспетчерской марсианского космопорта кофеварку. Дело в том, что сам человек, как считает Лем, в обозримом будущем в главных своих чертах не изменится. И потому понесёт в космос свои вкусы, привычки и пристрастия. И даже будет украшать латунными завитушками приборы, управляющие планетолётом, и устраивать в его каютах фальшивые корабельные иллюминаторы. В рассказах о Пирксе, написанных до наступления моды «ретро», она почти предсказана, точнее — угаданы её психологические корни: человек, ошеломлённый новым, невольно ищет убежища в старом, в воспоминаниях детства или в ещё более далёком, но доступном непосредственному ощущению времени. Пиркса мы вполне можем считать нашим современником — по духовному строю, по складу личности он похож на представителей современной технической интеллигенции. Лем постоянно создаёт ситуации, в которых Пиркс оказывается умнее самых совершенных роботов — не потому, что его интеллект более могуч, а потому, что он человечен, и человек для него — мера всех вещей, незыблемая точка отсчёта в любой системе координат. Не абстрактно-идеальный, а реальный человек во всеоружии своих сил и того, что порой опрометчиво считают слабостями.

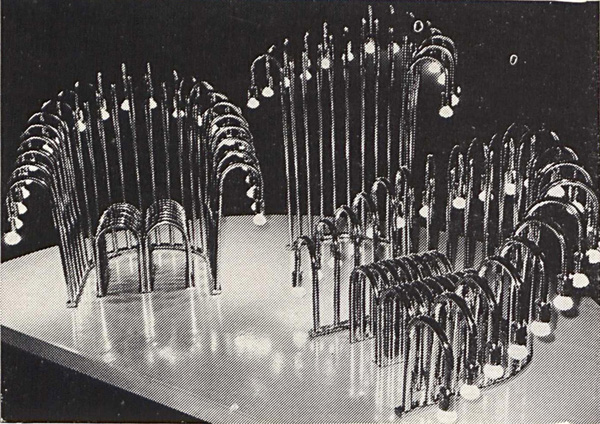

М. Грюнберг. Сидения-светильники. Хромированная сталь. Выставка «Пространство и форма-ІІІ». 1976 г.

Но если меняется человек, меняется и созданный им материальный мир. Будущее в фантастике многовариантно. Один из вариантов придумывает Лем в романе «Возвращение со звёзд». Человек изменился, стал (в результате некой обязательной для всех медицинской процедуры) не способен к насилию, к какой бы то ни было агрессии против другого человека. Не может быть войн, исчез страх. Исчезла, естественно, и способность к риску, не нужны такие качества, как мужество, храбрость; совершенная, никогда не отказывающая техника начисто исключает необходимость быть смелым, жертвовать собой — всего этого в человеке нет, но всё это и не нужно. Причём дело не в запрете, внешнем или внутреннем — люди органически не хотят прибегать к насилию, оно им отвратительно. Мир изменился и стал непонятен космонавтам, возвратившимся на Землю, благодаря парадоксу времени, через сто сорок лет, непонятен не только по существу, но и внешне.

«Передо мной стоял мужчина в чём-то пушистом, как мех, переливавшемся металлическим блеском. Он держал под руку женщину в пурпуре. Её платье было усеяно огромными, как на павлиньих перьях, глазами, и эти глаза мигали... Передо мной стояла девушка лет двадцати... Что-то светящееся, большое закрывало мочки ушей... крашеные губы, ноздри тоже красные изнутри — я уже успел заметить, что именно так красится большинство женщин... Кресло раскрылось, чтобы услужить мне. Я не выносил этого...

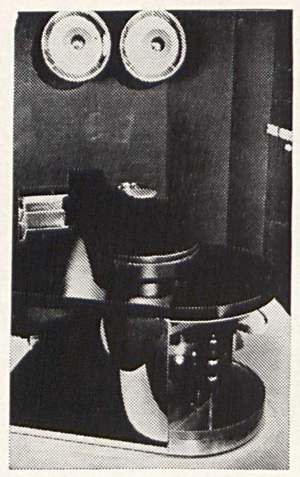

М. Сумматавет. Бар (дерево, пластик, металл)

Посреди стояла колонна, высокая, прозрачная, как из стекла, что-то танцевало в ней, пурпурные, коричневые и фиолетовые силуэты, ни на что не похожие, как ожившие абстрактные композиции, но очень забавные... Стены словно из льда; в стенах — блуждание огоньков; из-под окна, к которому я подошёл, появилось из ничего кресло, сверху уже спускался плоский лист, чтобы образовать что-то вроде бюро... Несравненно красивее были новые дома. В них не было окон (стены прозрачны, когда смотришь изнутри — Ю. С.), и это позволяло целиком расписывать стены. Весь город казался одним гигантским вернисажем, на котором соперничали мастера цвета и формы... Под изумрудными арками огромного серебристого зала (всем этим обилием расцветок я уже был сыт по горло)... сидел робот. На сей раз золотого цвета. Точнее, позолоченный... На втором этаже было пять комнат. Я выбрал восточную... в остальных, особенно в той, из которой открывался вид на горы, было чересчур много золота и серебра, а в этой только полоски зелени, словно смятые лепестки на кремовом фоне».

Космонавты, вернувшиеся на Землю, братья Пиркса по духу, не могут принять нравственности, вводимой человеку медицинским шприцем. Лем в этом романе создаёт модель вроде бы идеального будущего (мир без насилия, без бедности, без однообразного труда) и показывает, что осуществление вековых чаяний человечества, может быть, и закроет сегодняшние проблемы, но откроет новые, не менее сложные и трудноразрешимые. Материальный мир «Возвращения со звёзд» своей «космической» необычностью может поспорить с фантазиями сегодняшних художников, но писатель относится к этому миру без восторга, смотрит на него глазами не одописца, а исследователя. И намечает связь между изукрашенным сверхкомфортом, между самоподлезающими под человека кроватями — и душевным оскудением жизни, лишённой опасности, лишенной радости преодоления. «Мне показалось, — размышляет герой романа, — что эта процедура, уничтожающая в человеке убийцу, в сущности... калечит его». Когда человек, не жалея труда и средств, отделывает каюту космического корабля «под старину», можно соглашаться или не соглашаться с его эстетическими воззрениями, но он понятен; понятно, чем, кроме чисто эстетических мотивов, он руководствуется. Но в «Возвращении со звёзд» Лем создаёт мир, в котором эстетическое и духовное напрочь разобщены, красота лишена души; гениальная актриса играет в посредственной мелодраме, да и то сюжет заимствован из времени, близкого к нашему — в том мире сюжетов для драм почти не осталось.

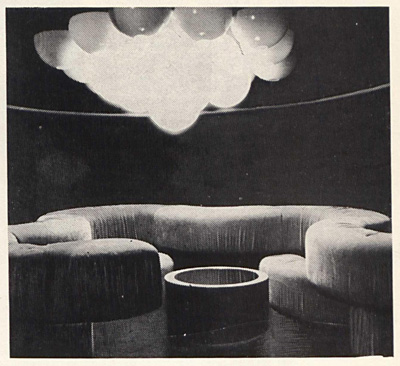

X. Энсалу, С. Уусбек. Диван. Выставка «Пространство и форма-ІІІ» 1976 г.

Сходную картину мы находим в созданной Стругацкими Стране Дураков (повесть «Хищные вещи века»). Герой повести (между прочим, тоже, как и у Лема, космонавт) приезжает в страну, достигшую вершин материального благополучия, и попадает к мастеру-парпкмахеру. После разных сложных процедур он встаёт с кресла и смотрит в зеркало. «В первый момент я не заметил в себе ничего особенного. Я как я. Потом я почувствовал, что это не совсем я. Что это гораздо лучше, чем я. Много лучше, чем я. Красивее, чем я. Добрее, чем я. Гораздо значительнее, чем я». Гениальный парикмахер делает из своего клиента значительного человека.

А общество задыхается от бездуховности. Парикмахер душу и ум вкладывает в своё дело («Сейчас я заканчиваю статью об одном малоизвестном свойстве врожденно-прямого непластичного волоса...»), а во всём прочем довольствуется суррогатами, подделкой под духовную жизнь: семь лет смотрит многосерийный фильм с душещипательным сюжетом и умопомрачительными причёсками — фильм этот чуть ли не специально для парикмахеров поставлен. Мастерство парикмахера в такой ситуации не то, чтобы обесценивается, но воспринимается несколько двусмысленно — ведь он может превратить в выдающуюся личность любое ничтожество, любого преступника. Опасность, которую несёт материальный прогресс, не сопровождаемый духовным, раскрывается Стругацкими именно через вещественный мир, через описание сытой, украшенной жизни, в которой тщательнейшим образом продумано и усовершенствовано всё, что служит материальным потребностям — жилище, еда, развлечения, одежда. Но авторы ещё и ещё напоминают читателю, что самые изящные линии мебели и даже цветы, написанные светящимися красками так, что «капли росы на лепестках цветов поблёскивали в сумраке спальни», ещё не делают человека человеком.

Мир вещей, создаваемый Лемом, концептуален, многообразно связан с миром людей; в мире вещей диалектически отражаются предполагаемые писателем перемены в человеке и обществе. Подобную диалектичность мы находим в фантастике далеко не всегда — чаще мир вещей прогнозируется путём простого количественного приращения, улучшения настоящего: в будущем примерно то же, что и сегодня, только поудобнее и, может быть, пороскошнее. Гоголевский Пацюк, заставлявший вареники прыгать себе в рот, был бы весьма доволен, переселившись, скажем, в будущее, изображенное А. Казанцевым в романе «Сильнее времени» — там пища доставляется в дом из ресторана (!) через окно — «окно дальности». Мало-мальски опытный читатель фантастики поймёт, что «окно дальности» — это какой-то способ мгновенного перемещения через, над- или под пространство, но чтобы использовать его для скорейшей транспортировки сациви или лангета себе на стол... как-то не соизмеряется средство с целью. (Вообще надо сказать, что способам питания во многих фантастических произведениях уделяется большое внимание, то и дело встречаешься с очередным автоматом, который после нажатия кнопки или клавиши выдаёт всё, что душе угодно, исключая, разумеется, алкогольные напитки.) Ну в общем так: чуть повыше дома, поудобнее быт, покомфортабельнее транспорт, побольше пластика, пошире экраны телевизоров (помните, телеэкраны во всю стену в «451° по Фаренгейту» Рэя Брэдбери — на них в первую очередь обрушивает пламя своего огнемёта восставший герой). И дело даже не в том, что подобные прогнозы предполагают удручающую неизменность человеческих потребностей и стремлений, но в том, что стремления эти в том виде, в каком они отражены в материальном мире произведения, выглядят, мягко говоря, не очень одухотворёнными. Разные виды отдыха и развлечений мы встретим и в «Возвращении со звёзд» и, например, в повести В. Назарова «Нарушитель», где в эпоху дальних космических полётов проводится «чемпионат мира по элегант-хоккею», а Красноярск описывается так: «С острова Отдыха долетал единый многотысячный вздох — на стадионе шёл футбольный матч». Только у Лема разукрашенное времяпрепровождение освобождённого от всяческих забот человечества вызывает тревогу, а у В. Назарова выглядит чуть ли не раем земным. Выглядит не потому, что писатель создал некую осознанную концепцию — просто мстит за себя пренебрежение к материальному миру произведения, эклектический монтаж кажущихся привлекательными деталей. Можно поместить в будущее «театры и кинозалы, клубы и вечерние кафе, спортивные комплексы и центры самообразования, общественные лаборатории и университетские лектории», а можно и усадить героя «перед огромным старинным камином, в котором горели поленья смолистых дров» (это уже не В. Назаров, а В. Колупаев, повесть «Любовь к земле») — принципиальной разницы тут нет. Нет-нет и вспомнится анекдот о цыгане, которого спрашивают, что бы он сделал, если бы стал царём, а он отвечает: украл бы сто рублей и сбежал, — примерно так обращаются с будущим некоторые фантасты, в распоряжении которых неисчерпаемые источники энергии, умные машины и совершенный общественный строй. Соединить все эти чудеса грядущего с человеком, его непосредственным материальным окружением всё ещё нередко оказывается непосильной задачей для фантастики.

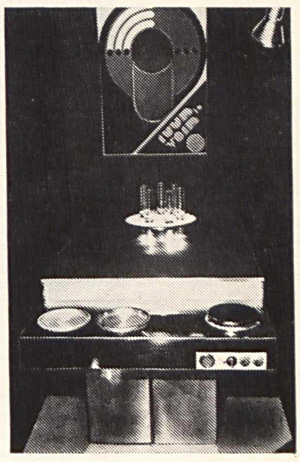

Т. Ганс. Бар со втроенным освещением (дерево, пластик, металл)

Причём «космические» экстравагантности некоторых современных художников при всём их несходстве с камином — по сути, другая сторона той же медали. В обоих случаях человек предполагается духовно и душевно не прогрессирующим, довольствующимся отвлечённым формотворчеством или заимствующим способы создания эмоционального комфорта из прошлых эпох (самых разных, по вкусу писателя — скажем, у того же А. Казанцева в романе «Фаэты» жена профессора Петрова «ловко собирала на стол, звеня старинным столовым серебром, иной сервировки профессор не признавал»), а «лучшим украшением квартиры был великолепный телевизор» опять же с огромным экраном. Современная фантастика нередко рождает смелые, оригинальные, захватывающие научные и социальные прогнозы, она уверенно чувствует себя, когда повествует о будущем науки и техники, о будущем человечества в целом. Но она становится робкой, когда речь заходит об отдельном конкретном человеке, об изменениях, которые может внести будущее в его натуру, в его личность. Эта робость отчётливо видна, когда описывается, осмысливается материальное окружение человека. Дело тут, на мои взгляд, в том, что фантасты часто выступают как ученые, как социологи, значительно реже — как психологи и совсем редко — как поэты. Будущее в фантастике чаще вычисляется, чем прозревается, провидится, оно конструируется по принципу «лучше, чем настоящее» (в каком смысле лучше? Больше комфорта? Выше благосостояние? — это и есть предел мечтаний?), а не «иначе, чем в настоящем».

В «Марсианских хрониках» Рэй Брэдбери создал материальный мир, исполненный строгой красоты и изящества..., скажем — неземного изящества, поскольку это мир марсиан. При этом золота и серебра в нём не меньше, чем в «Возвращении со звёзд», но это другое золото. Оно отливает тусклым блеском старинных украшений древней цивилизации, а не демонстрирует себя с крикливой безапелляционностью. Эта цивилизация развивалась не «лучше», а именно «иначе», чем земная — один из земных космонавтов, разгадавший секрет марсиан, говорит: «Они слили вместе религию, искусство и науку, ведь наука, в конечном счёте,— исследование чуда, коего мы не в силах объяснить, а искусство — толкование этого чуда. Они не позволяли науке сокрушать эстетическое, прекрасное... Они умели жить с природой в согласии, в ладу. Не лезли из кожи вон, чтобы провести грань между человеком и животным... Марсиане сумели слить искусство со своим бытом». Ещё одна концепция связи материального мира с интеллектуальным и духовным — не социологическая, как у Лема, но поэтическая. Брэдбери не аналитик — он поэт и пророк, его образы откровенно и покоряюще символичны: пожарники, которые не гасят, а разжигают пламя («451° по Фаренгейту»); политическая катастрофа, причина которой бабочка, нечаянно раздавленная миллионы лет назад («И грянул гром...»); кусочек холста, с которого человечеству, одичавшему после атомной войны, сияет улыбка Джоконды («Улыбка»), Однако символы эти произрастают на почве реальности, и будущее у Брэдбери нерасторжимо связано с прошлым. В рассказе «О скитаниях вечных и о Земле» Томаса Вулфа переносят из XX в. в будущее, потому что там, в далёком времени, нужен писатель, способный найти слова для того, чтобы описать величие космоса, красоту космического корабля и просторы других планет. Вулф — вот на кого возлагает Брэдбери эту задачу, вот на кого он надеется, Вулф с его удивительным сочетанием монументальной мощи и тщательного бытописания; нет сомнения, что для Брэдбери одинаково важны обе его ипостаси.

Всё это, разумеется, субъективно и многие назвали бы, вероятно, другого писателя. Но в данном случае субъективность дороже стройной научно-фантастической концепции, ибо последняя пока не может включить в себя ни душу человеческую, ни её органическое продолжение — непосредственно окружающий человека материальный мир. Воссоздать его — задача для фантастики, пожалуй, более сложная, чем нарисовать облик грядущего, так сказать, в общих чертах, в главных линиях. И всё-таки в лучших фантастических книгах мы находим перспективу — от «хищных вещей» к вещам одушевленным, очеловеченным.

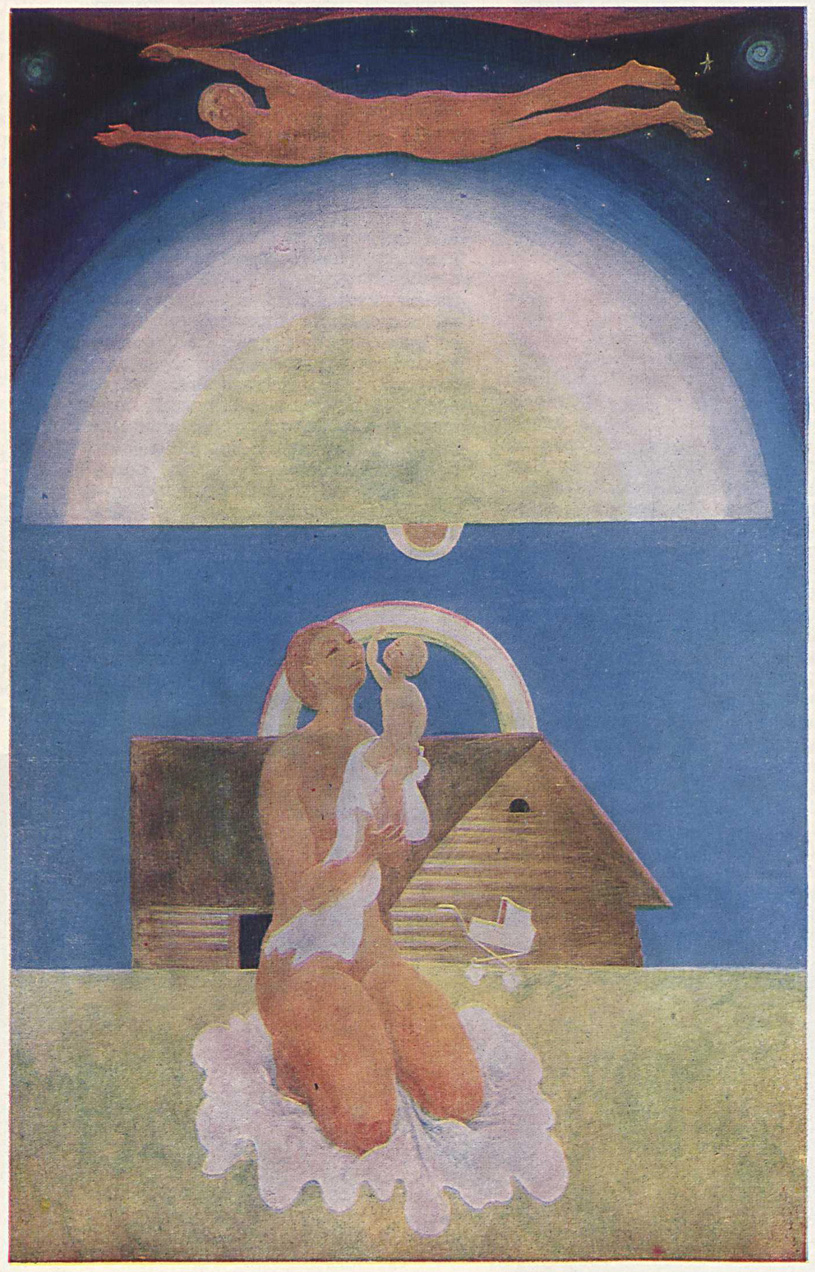

Н. Кормашов. «Сыновья». 1973 г. Масло, холст.

Комментарий писателя-фантаста (Аркадий Стругацкий)

Со всеми основными положениями статьи Ю. Смелкова я совершенно согласен. Грустно, когда величайшие достижения человеческого гения применяются для того, чтобы грядущим пацюкам оставалось бы только разевать пасть пошире. Грустно, когда многослойные и разнообразные таланты человеческие рассматриваются лишь как средство поднять к звездам земную пошлость. Неприятно, когда писатель-фантаст смакует роскошь, выведённую болезненными процессами в мозгах и душах всевозможных типов с отравленной от рождения кровью всех этих герцогов и королей, сыновей собственных прадедушек... И с тем большим злорадством (не подберу иного слова) перечитал в этой статье, с каким отвращением отнёсся современный человек (из «Возвращение со звёзд») к идиотским привычкам самораскрашиваться у наших отдалённых потомков... Значит ли это, что автор этих слов начисто отрицает необходимость в будущем атрибутической красоты? Ни в коем случае. Но он, автор, позволит себе выразить здесь уверенность: ничего общего она не будет иметь с красивостью и «изячностью», столь милыми простодушным сердцам многих современников наших. Ибо красота эта выльется в мир, материализуется как потребность человека коммунистически воспитанного. Какова она будет, какими окажутся ее принципы — судить трудно. Но, скажем (говорю почти наугад), не могу я представить себе стотысячерублевую люстру в рабочем кабинете Эйнштейна или маленький шедевр, закованный в неподъёмную аляповатую раму в прихожей у Ленина. Короче, всадники в лохматых шапках на фоне соплеменных гор и сизые жирные русалки на спокойных водах исчезнут из быта коммунистически воспитанного человека скоро, окончательно и навсегда. Прозревать будущее следует из лучших и самых чистых свойств человеческой натуры, а вовсе не из того печального — о, верю, действительно печального — обстоятельства, что стена у имярек осталась голой. И не надо, не надо называть сервизы модным словом «Галактика», а довольно уродливые (и даже очень красивые) никелированные чайники обозначать по прейскуранту как «космические» или «термоядерные»...

Добавить комментарий